Il romanzo giallo

Il racconto poliziesco è fondamentalmente la narrazione di un crimine e del modo in cui si svolge l’indagine sul crimine stesso al fine di scoprirne il colpevole.

Breve storia del racconto giallo-poliziesco:

Il racconto poliziesco, come genere letterario, nasce nell’Ottocento, ad opera dello scrittore americano Edgar Allan Poe, autore di misteriose e tenebrose storie di intrighi ed enigmi polizieschi, spesso risolte brillantemente dal geniale investigatore dilettante Auguste Dupin (Gli omicidi della Rue Morgue).

Sempre nell’Ottocento, lo scrittore inglese Arthur Conan Doyle crea la figura di Sherlock Holmes, l’investigatore più famoso di tutti i tempi, l’eroe della scienza investigativa e della logica rigorosa.

E’ proprio con Doyle che nasce il giallo di enigma o giallo di investigazione, cui si ispireranno molti scrittori successivi, come ad esempio Agatha Christie, Gilbert Keith Chesterton (I tre strumenti di morte), Edgar Wallace, Georges Simenon (creatore di Maigret), Ellery Queen.

Agli inizi del Novecento, più precisamente a partire dagli anni Venti, si sviluppa in America, in particolare a opera degli scrittori Dashiell Hammett (Più di una volta non posso impiccarti) e Raymond Chandler (L’interrogatorio), una nouva forma di narrativa poliziesca più violenta e realistica, definita hard-boiled school (scuola dei duri), espressione inglese con cui si indica il giallo di azione.

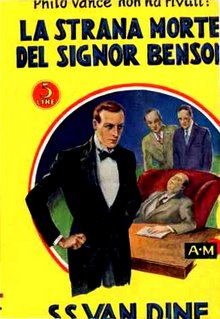

La diffusione del poliziesco in Italia può essere fatta risalire al 1929, quando la casa editrice Mondadori da vita a una collana di libri con la copertina gialla intitolata “Collezione di romanzi e di racconti polizieschi e di avventure”: proprio dal colore della copertina è derivata la definizione, solo italiana, di “romanzo giallo”.

Negli ultimi decenni dello scorso secolo si è assistito a una vera fioritura del giallo italiano, che ha visto fra i suoi artefici e i suoi lettori schiere sempre più vaste di appassionati, sia a livello alto e letterario, sia a livello medio o popolare. Tra i “giallisti” italiani ricordiamo Giorgio Scerbanenco (I milanesi ammazzano al sabato) e Renato Olivieri (Ambrosio indaga), che hanno ambientato alcuni romanzi nella Milano degli anni Sessanta il primo, e degli anni Ottanta il secondo.

A una generazione più giovane appartengono Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinketts, Massimo Carlotto. Un singolare autore di racconti e romanzi polizieschi, che hanno per protagonista il commissario Moltalbano, è Andrea Camilleri, autore del romanzo che la classe leggerà durante l’anno scolastico: Il ladro di merendine.

Un giallista atipico è Umberto Eco, che con Il nome della rosa, ambientato in un’abbazia medievale, ha realizzato un’inedita combinazione tra giallo d’enigma e romanzo storico, dando vita a uno dei più clamorosi successi editoriali degli ultimi tempi.

Caratteristiche del racconto giallo di enigma

Sempre nell’Ottocento, lo scrittore inglese Arthur Conan Doyle crea la figura di Sherlock Holmes, l’investigatore più famoso di tutti i tempi, l’eroe della scienza investigativa e della logica rigorosa.

E’ proprio con Doyle che nasce il giallo di enigma o giallo di investigazione, cui si ispireranno molti scrittori successivi, come ad esempio Agatha Christie, Gilbert Keith Chesterton (I tre strumenti di morte), Edgar Wallace, Georges Simenon (creatore di Maigret), Ellery Queen.

Agli inizi del Novecento, più precisamente a partire dagli anni Venti, si sviluppa in America, in particolare a opera degli scrittori Dashiell Hammett (Più di una volta non posso impiccarti) e Raymond Chandler (L’interrogatorio), una nouva forma di narrativa poliziesca più violenta e realistica, definita hard-boiled school (scuola dei duri), espressione inglese con cui si indica il giallo di azione.

La diffusione del poliziesco in Italia può essere fatta risalire al 1929, quando la casa editrice Mondadori da vita a una collana di libri con la copertina gialla intitolata “Collezione di romanzi e di racconti polizieschi e di avventure”: proprio dal colore della copertina è derivata la definizione, solo italiana, di “romanzo giallo”.

Negli ultimi decenni dello scorso secolo si è assistito a una vera fioritura del giallo italiano, che ha visto fra i suoi artefici e i suoi lettori schiere sempre più vaste di appassionati, sia a livello alto e letterario, sia a livello medio o popolare. Tra i “giallisti” italiani ricordiamo Giorgio Scerbanenco (I milanesi ammazzano al sabato) e Renato Olivieri (Ambrosio indaga), che hanno ambientato alcuni romanzi nella Milano degli anni Sessanta il primo, e degli anni Ottanta il secondo.

A una generazione più giovane appartengono Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinketts, Massimo Carlotto. Un singolare autore di racconti e romanzi polizieschi, che hanno per protagonista il commissario Moltalbano, è Andrea Camilleri, autore del romanzo che la classe leggerà durante l’anno scolastico: Il ladro di merendine.

Un giallista atipico è Umberto Eco, che con Il nome della rosa, ambientato in un’abbazia medievale, ha realizzato un’inedita combinazione tra giallo d’enigma e romanzo storico, dando vita a uno dei più clamorosi successi editoriali degli ultimi tempi.

Caratteristiche del racconto giallo di enigma

Il racconto giallo di enigma presenta una struttura narrativa abbastanza rigida che generalmente prevede le seguenti fasi:

· l’avvio della narrazione è determinato da un evento violento: è stato commesso un crimine (un omicidio, un furto…). Si presenta dunque un enigma (un problema, un fatto misterioso) da sciogliere, da risolvere;

· lo sviluppo narrativo consiste nella ricostruzione di come e da chi è stato commesso il crimine. Il compito di risolvere l’enigma è affidato all’investigatore o al commissario di polizia che, raccogliendo indizi e utilizzando doti di logica e deduzione, formula ipotesi sul movente e sul colpevole. Spesso l’investigatore ricorre all’interrogatorio di testimoni per far luce sull’enigma;

· la conclusione prevede la soluzione dell’enigma. L’investigatore scopre il colpevole, individua il movente, fornisce le prove, ricostruisce in modo preciso, dettagliato la dinamica del crimine.

Caratteristiche del racconto giallo d’azione

· l’avvio della narrazione è determinato da un evento violento: è stato commesso un crimine (un omicidio, un furto…). Si presenta dunque un enigma (un problema, un fatto misterioso) da sciogliere, da risolvere;

· lo sviluppo narrativo consiste nella ricostruzione di come e da chi è stato commesso il crimine. Il compito di risolvere l’enigma è affidato all’investigatore o al commissario di polizia che, raccogliendo indizi e utilizzando doti di logica e deduzione, formula ipotesi sul movente e sul colpevole. Spesso l’investigatore ricorre all’interrogatorio di testimoni per far luce sull’enigma;

· la conclusione prevede la soluzione dell’enigma. L’investigatore scopre il colpevole, individua il movente, fornisce le prove, ricostruisce in modo preciso, dettagliato la dinamica del crimine.

Caratteristiche del racconto giallo d’azione

Mentre nel giallo di enigma il crimine avviene all’inizio e l’investigatore ne ricostruisce la dinamica, nel giallo di azione gli eventi criminosi avvengono nel corso o alla fine della narrazione e coinvolgono più personaggi.

Il lettore, in tal modo, segue gli eventi direttamente nel momento del loro accadere in uno stato d’animo di alta tensione emotiva. Anche nel giallo di azione è presente il procedimento investigativo, ma ciò che conta sono soprattutto gli eventi dinamici, fortemente violenti, crudi, drammatici.

Personaggi, tempo e spazio del racconto giallo

Il lettore, in tal modo, segue gli eventi direttamente nel momento del loro accadere in uno stato d’animo di alta tensione emotiva. Anche nel giallo di azione è presente il procedimento investigativo, ma ciò che conta sono soprattutto gli eventi dinamici, fortemente violenti, crudi, drammatici.

Personaggi, tempo e spazio del racconto giallo

I personaggi, generalmente in numero limitato e delineati con tratti essenziali, ma precisi, si distinguono in:

· eroe-protagonista: l’investigatore, il commissario di polizia che svolge le indagini per scoprire il colpevole del crimine;

· aiutante del protagonista: personaggio che fa da “spalla” al protagonista, cioè lo aiuta nelle indagini;

· antagonista: il colpevole, l’autore del crimine;

· vittima: personaggio che subisce le conseguenze dell’azione criminosa;

· testimoni: personaggi che forniscono le prove per smascherare il colpevole o per scagionare un innocente ingiustamente accusato.

Il tempo, l’epoca in cui avvengono i fatti narrati, se non è indicato esplicitamente, è facilmente deducibile da alcuni elementi (tipo di abbigliamento dei personaggi, tipo di arredamento, mezzi di trasporto utilizzati…).

Lo spazio in cui si svolgono i fatti narrati è costituito da luoghi reali o inventati, solitamenti ambienti chiusi (camere di appartamento) o ben circoscritti ( una casa di campagna, un condominio in città, una nave, un treno…).

Aperti o chiusi, i luoghi del racconto giallo assumono spesso un ruolo decisivo nella ricerca degli indizi e nella soluzione del caso.

Tecniche narrative ed espressive del racconto giallo

· eroe-protagonista: l’investigatore, il commissario di polizia che svolge le indagini per scoprire il colpevole del crimine;

· aiutante del protagonista: personaggio che fa da “spalla” al protagonista, cioè lo aiuta nelle indagini;

· antagonista: il colpevole, l’autore del crimine;

· vittima: personaggio che subisce le conseguenze dell’azione criminosa;

· testimoni: personaggi che forniscono le prove per smascherare il colpevole o per scagionare un innocente ingiustamente accusato.

Il tempo, l’epoca in cui avvengono i fatti narrati, se non è indicato esplicitamente, è facilmente deducibile da alcuni elementi (tipo di abbigliamento dei personaggi, tipo di arredamento, mezzi di trasporto utilizzati…).

Lo spazio in cui si svolgono i fatti narrati è costituito da luoghi reali o inventati, solitamenti ambienti chiusi (camere di appartamento) o ben circoscritti ( una casa di campagna, un condominio in città, una nave, un treno…).

Aperti o chiusi, i luoghi del racconto giallo assumono spesso un ruolo decisivo nella ricerca degli indizi e nella soluzione del caso.

Tecniche narrative ed espressive del racconto giallo

Sia il giallo di enigma che il giallo di azione sono caratterizzati da:

· narrazione in terza persona o in prima persona. In quest’ultimo caso il narratore può essere l’investigatore, l’aiutante dell’investigatore o un testimone;

· il punto di vista del narratore si mantiene rigorosamente esterno ai fatti in quanto devono essere taciute tutte le informazioni che verranno rivelate al momento dello scioglimento del caso;

· l’intreccio, cioè l’ordine in cui l’autore presenta gli eventi del racconto, non coincide con la fabula (o storia), cioè con l’ordine cronologico dei fatti. Si presume che gli alunni abbiano familiarità con questi termini in quanto devono aver studiato altre tipologie di testi narrativi (romanzo d’avventura, storico, fiaba, novella…)

· introduzione di flash-back (espressione inglese che significa “lampo all’indietro”). Si tratta di quel procedimento narrativo per cui l’autore interrompe la successione degli eventi narrati per dare spazio alla narrazione di avvenimenti accaduti in precedenza e la cui conoscenza si rende indispensabile per la comprensione della vicenda;

· creazione di suspense, cioè di tensione emotiva, di attesa e di ansia per ciò che dovrà succedere;

· introduzione di colpi di scena, fatti imprevisti, inattesi che contribuiscono a rendere più tesa e più complicata la vicenda;

· finale a sorpresa;

· ritmo della narrazione ora rapido, incalzante, ora invece lento con pause. In entrambi i casi il ritmo narrativo contribuisce a intensificare la suspense;utilizzo di periodi per lo più brevi, costituiti da proposizioni coordinate.

· narrazione in terza persona o in prima persona. In quest’ultimo caso il narratore può essere l’investigatore, l’aiutante dell’investigatore o un testimone;

· il punto di vista del narratore si mantiene rigorosamente esterno ai fatti in quanto devono essere taciute tutte le informazioni che verranno rivelate al momento dello scioglimento del caso;

· l’intreccio, cioè l’ordine in cui l’autore presenta gli eventi del racconto, non coincide con la fabula (o storia), cioè con l’ordine cronologico dei fatti. Si presume che gli alunni abbiano familiarità con questi termini in quanto devono aver studiato altre tipologie di testi narrativi (romanzo d’avventura, storico, fiaba, novella…)

· introduzione di flash-back (espressione inglese che significa “lampo all’indietro”). Si tratta di quel procedimento narrativo per cui l’autore interrompe la successione degli eventi narrati per dare spazio alla narrazione di avvenimenti accaduti in precedenza e la cui conoscenza si rende indispensabile per la comprensione della vicenda;

· creazione di suspense, cioè di tensione emotiva, di attesa e di ansia per ciò che dovrà succedere;

· introduzione di colpi di scena, fatti imprevisti, inattesi che contribuiscono a rendere più tesa e più complicata la vicenda;

· finale a sorpresa;

· ritmo della narrazione ora rapido, incalzante, ora invece lento con pause. In entrambi i casi il ritmo narrativo contribuisce a intensificare la suspense;utilizzo di periodi per lo più brevi, costituiti da proposizioni coordinate.

Labels: Romanzo giallo

0 Comments:

Post a Comment

<< Home